Amarante tuberculée : émergée dans certaines régions, la vigilance est de mise. Fusariose de l'épi du blé : surveillance des risques avec les cartes interactives. Mouche des semis : mise à jour des dates du pic d'activité. Ver-gris noir : dépistage du maïs qui n'a pas atteint le stade 5-6 feuilles. Maïs et soya tolérants aux herbicides : astuces pour un désherbage efficace.

LA VIGILANCE EST DE MISE

Des plantules d’amarante tuberculée ont été observées cette semaine, entre autres, en Montérégie-Ouest. Le dépistage des champs est de mise. À ce temps-ci de l’année, plusieurs options de désherbage sont possibles pour contrôler cette plante envahissante. Que l’intervention soit mécanique ou chimique, il est important d’intervenir avant qu’elle n’atteigne 10 cm de hauteur. Par temps chaud, elle peut croître de plusieurs cm par jour.

Puisque cette mauvaise herbe émerge tout au long de la saison de culture, privilégiez une intervention en prélevée suivie d’une intervention de postlevée avec un produit qui permet à la fois de lutter contre les plantules levées tout en offrant un effet résiduel. Des dépistages fréquents sont aussi recommandés afin de s’assurer de l’efficacité des traitements. En fonction des herbicides appliqués et du niveau de précipitations prévu, l’implantation d’une culture intercalaire peut aussi aider à compétitionner la mauvaise herbe.

Identifier la résistance de l’amarante tuberculée

Il est important de connaître le profil de résistance aux herbicides des populations d’amarante tuberculée présentes sur votre entreprise et d’en tenir compte avant de choisir votre stratégie herbicide. En effet, les foyers découverts au Québec à ce jour n’ont pas tous les mêmes résistances. Des populations résistantes à un ou à plusieurs des groupes suivants ont été confirmées au Québec : 2, 5, 9, 14 et 27. Pour la saison 2024, le Laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAQ offre gratuitement des analyses biomoléculaires d’identification et de résistance des espèces d’amarantes. Pour plus d’information sur le prélèvement et l’envoi des échantillons, consultez le document Envoi des échantillons au LEDP.

Pour connaître les produits homologués contre cette mauvaise herbe, consultez SAgE pesticides. Consultez les étiquettes afin d’intervenir aux bons stades de la culture et des mauvaises herbes. Tenez compte également des autres particularités à respecter afin d’obtenir une efficacité optimale.

Pour plus d’information sur la plante et pour s’informer sur tous les moyens de lutte possible (cultural, mécanique, chimique), consultez la fiche technique Amarante tuberculée.

FUSARIOSE DE L'ÉPI DU BLÉ : SURVEILLANCE DU NIVEAU DE RISQUE

AVEC LES CARTES INTERACTIVES

Tanya Copley1, Stéphanie Mathieu2, Véronique Samson2, et Marie-Edith Cuerrier2

1. Chercheur (CÉROM); 2. Agronome (MAPAQ)

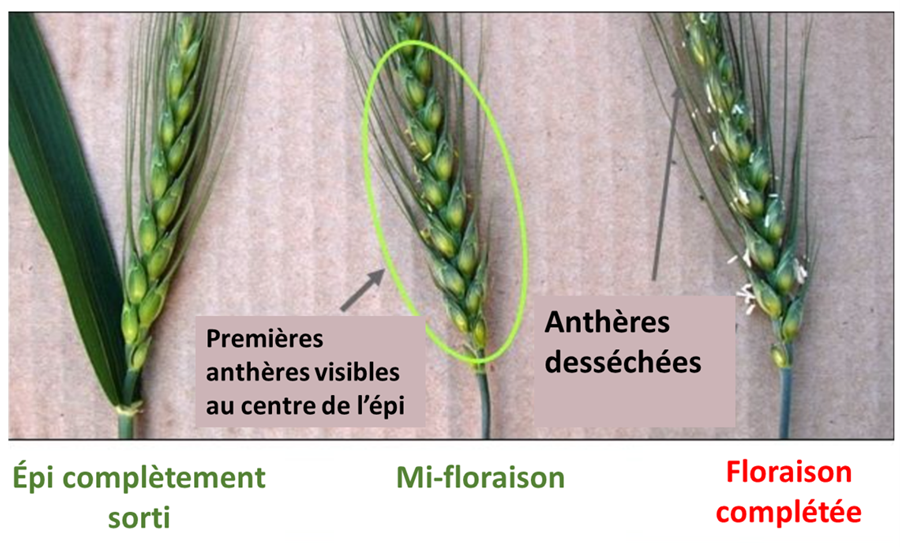

Le stade du blé d’automne progresse rapidement. La majorité des champs en Montérégie est au stade de l’épiaison. La floraison a même débuté dans certaines régions. Un champ est à risque d’être infecté par la fusariose de l’épi si 70 % des épis sont entre le stade début floraison (anthères visibles au centre de l’épi) et mi-floraison (anthères visibles sur 50 % de l’épi) (voir photo ci-dessous). L’infection par Fusarium est fortement associée aux conditions météorologiques. L’infection de l’épi se produit lors de températures tempérées à chaudes (20 à 30 °C), mais surtout en conditions humides, c’est-à-dire une humidité relative de l’air avoisinant 95 % au moment de l’infection. Les conditions météorologiques actuelles, telles que le temps sec, ne sont pas favorables au développement de l’agent pathogène.

Le niveau de risque d’infection de la fusariose de l’épi est disponible en consultant les cartes interactives sur le site Agrométéo Québec.

| À l’approche de l’épiaison, le moment est opportun pour suivre l’évolution des stades physiologiques du blé et le niveau de risque de la fusariose des cartes interactives. |

Les cartes doivent être consultées quotidiennement puisque les niveaux de risque sont calculés en temps réel. La meilleure évaluation du risque est donc celle de la journée en cours (carte intitulée Aujourd’hui). Toutefois, puisque les conditions doivent être favorables pendant au moins 48 heures pour qu’il y ait une infection, la consultation des cartes intitulées Demain et Après-demain est nécessaire pour évaluer les risques à venir pendant la période critique.

Pour la procédure à suivre pour accéder aux cartes interactives, consultez le bulletin d’information Fusariose de l’épi des céréales : accès aux cartes interactives du niveau de risque. Notez que sur l’ancien site Web d’Agrométéo Québec, les cartes n’y sont plus à jour.

Pour en connaître davantage sur la maladie et les stratégies d’intervention, consultez le bulletin d’information La fusariose de l’épi chez les céréales.

1. Chercheur (CÉROM), 2. Agronome (MAPAQ)

Une mise à jour des résultats du modèle prévisionnel du pic d’émergence des adultes de la mouche des semis, basé sur l’accumulation de degrés-jours, a été réalisée le 29 mai 2024 (voir le tableau ci-dessous). Pour rappel, environ deux semaines après les pics prévisionnels d’émergence, des observations dans les champs de maïs et de soya peuvent être faites pour vérifier la présence de larves et de pupes de mouches ou de dommages aux plants. Les larves pénètrent dans les grains en germination au moment de la levée afin de s’en nourrir (photo). Une attention particulière doit être portée lors de la levée des plantules dans les champs présentant des facteurs de risque. Pour en savoir plus sur ces facteurs de risque et sur les méthodes de prévention, référez-vous au sujet « Pics d’activité 2024 des adultes de la mouche des semis » apparaissant dans l’avertissement N° 2 du 10 mai 2024 ou à la fiche technique.

Si des dommages significatifs aux plantules occasionnés par la mouche des semis sont observés dans vos champs, vous pouvez rapporter ces cas en contactant votre responsable régional RAP Grandes cultures du MAPAQ.

en date du 29 mai 2024

| Région | Prévisions en date du 29 mai 2024 | |

| Date prévue du pic d'émergence des adultes de mouches des semis (50 %) | Mouches des semis adultes émergées (%) | |

| Abitibi-Témiscamingue | 25 mai | 61,9 |

| Bas-Saint-Laurent | 3 - 6 juin | 33,1 - 37,2 |

| Capitale-Nationale | 27 - 29 mai | 50,9 -59,2 |

| Centre-du-Québec | 19 - 20 mai | 86,6 - 87,3 |

| Chaudière-Appalaches | 25 mai - 3 juin | 38,1 - 64,3 |

| Estrie | 20 - 22 mai | 78,3 - 84,0 |

| Lanaudière | 18 - 19 mai | 88,2 - 91,1 |

| Laurentides | 18 mai | 88,3 |

| Mauricie | 24 mai | 68,0 |

| Montérégie-Est | 16 mai | 99,3 |

| Montérégie-Ouest | 16 - 17 mai | 92,3 - 93,0 |

| Outaouais | 19 - 20 mai | 80,2 - 84,0 |

| Saguenay-Lac-Saint-Jean | 27 mai | 58,7 |

1. Chercheur (CÉROM), 2. Agronome (MAPAQ)

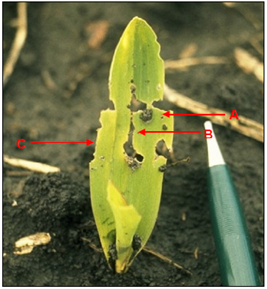

Au cours de la dernière semaine, quelques cas de grignotement du feuillage du maïs ont été rapportés en Montérégie-Ouest et en Chaudière-Appalaches, même si les larves n’étaient pas visibles. Selon les modèles prédictifs, les larves pourraient être suffisamment grosses en ce moment pour produire des dommages dans les champs de maïs n’ayant pas encore atteint le stade 5-6 feuilles. Les jeunes larves grignotent le feuillage (photo 1), alors que les grosses larves (stade 4 et plus) peuvent couper les plants de maïs à leur base (photos 2 et 3). Toutefois, les dommages de ver-gris noir sont rares et sporadiques.

Voici quelques suggestions pour effectuer le dépistage et le suivi des champs de maïs.

Les larves sont très difficiles à observer puisqu’elles peuvent s’enfouir jusqu’à 15 cm de profondeur dans le sol durant le jour. Il faut donc prioriser l’observation des plants plutôt que de l’insecte pour détecter la présence de dommages :

- Dépister entre 100 et 250 plants par champ, selon le stade du maïs (ex. : 250 plants si du maïs au stade 1 feuille est coupé, ou 100 plants si du maïs au stade 4 feuilles est coupé);

- Dépister une à deux fois par semaine, jusqu’au stade 5-6 feuilles;

- Dépister les champs dès qu’ils sont désherbés, car les larves peuvent se déplacer des mauvaises herbes vers les plants de maïs;

- Repérer les endroits endommagés en notant les coordonnées GPS ou en plaçant un drapeau et retourner régulièrement afin de suivre l’évolution des dommages.

Si de nombreux plants sont endommagés, il est possible de creuser le sol, jusqu’à 15 cm de profondeur, afin de trouver des larves et confirmer qu’il s’agit bien du ver-gris noir. Attention, les larves de ver-gris noir se déplacent et ne sont pas forcément à proximité des plants coupés. Par ailleurs, les larves sont parfois confondues avec les larves de ver-gris terne ou de tipules. En cas de doute, vous pouvez envoyer des spécimens au Laboratoire d’expertise et de diagnostic en phytoprotection (LEDP) du MAPAQ. Consultez la procédure pour envoyer vos échantillons. Pour une identification gratuite et rapide, n’hésitez pas à envoyer des photos au LEDP à insecte@mapaq.gouv.qc.ca.

Pour plus d’information, notamment sur les seuils économiques d’intervention, consultez la fiche technique sur cet insecte.

Merci de rapporter les cas de dommages auprès de votre responsable régional du MAPAQ et de la coordonnatrice du RAP Grandes cultures (rapcerom@cerom.qc.ca).

Sandra Flores-Meija1, Marie-Edith Cuerrier2, Annie Marcoux2, Stéphanie Mathieu2 et Véronique Samson2

1. Chercheuse (CÉROM); 2. Agronome (MAPAQ)

Le recours à des hybrides de maïs ou des cultivars de soya comportant différents caractères technologiques permet de protéger la culture contre certains insectes et/ou de la rendre tolérante à certains herbicides, élargissant les options de produits. Voici quelques astuces pour optimiser l’utilisation de ce type de technologie.

- Apprendre à différencier les différents traits technologiques disponibles sur le marché. Il existe différentes technologies conférant une tolérance à certains herbicides dans le maïs et le soya. Les principales technologies sont résumées dans le Tableau 2. Veuillez noter que cette liste est présentée à titre informatif. Les noms des technologies peuvent être différents selon la compagnie titulaire.

dans les cultures de maïs et de soya

** Technologies disponibles pour le maïs-grain et le maïs ensilage

- Choisir le trait technologique selon vos besoins. Idéalement, le choix du caractère technologique doit être fait en considérant :

- Les principales espèces de mauvaises herbes problématiques : Il faut s’assurer que les herbicides compatibles avec ces technologies offrent une bonne efficacité contre les mauvaises herbes ciblées, à la dose et au moment d’application recommandés à l’étiquette.

- La présence de mauvaises herbes résistantes aux herbicides : Si la résistance au glyphosate est déjà présente au champ, le choix des variétés ayant d’autres traits de tolérance sera à privilégier. Ainsi, il est important de faire une rotation des groupes d’herbicides afin de minimiser le risque de développement de la résistance.

- Identifier les caractères technologiques utilisés sur l’entreprise. Il est important d’identifier clairement dans le plan de cultures les caractères technologiques des cultures semées dans chacun des champs. Cette information est inscrite sur l’étiquette des sacs de semence et dans les catalogues des semenciers.

- Consigner l’information dans un registre afin d’éviter les erreurs et optimiser l’utilisation des technologies. Il importe de garder un registre des variétés semées et de leur(s) caractère(s) technologique(s) pour chacun de vos champs. Communiquez cette information à votre conseiller, afin qu’il puisse vous proposer un programme de désherbage, en fonction des options disponibles.

- Éviter de mélanger des sacs de semence ayant des caractères différents. Dans le cas où des restants de sacs de semences sont mélangés, les caractères technologiques pour chacune des variétés doivent être pris en note. Le choix des herbicides à utiliser devra donc considérer seulement les caractères en commun pour toutes les variétés. Par exemple, avec un mélange de semences de soya ROUNDUP READY 2 XTEND (glyphosate et dicamba) et de semences de soya XTENDFLEX (glyphosate, dicamba, glufosinate), le glyphosate et le dicamba peuvent être utilisés. L’utilisation du glufosinate d’ammonium causera des dommages aux plants de soya de la variété ayant la technologie ROUNDUP READY 2 XTEND.

- Respecter les conditions d’application à l’étiquette. Le respect des directives inscrites aux étiquettes (disponibles sur SAgE pesticides) est primordial. Afin d’éviter des problèmes de dérive pouvant affecter les cultures conventionnelles (ex. soya IP), les conditions météorologiques doivent être prises en compte, ainsi que le type de buses à utiliser avec les herbicides qui sont concernés par ces technologies. Finalement, le moment d’application pour un herbicide ou même la dose maximale à utiliser peuvent différer selon la culture. Une application faite au-delà du stade de développement de la culture indiquée à l’étiquette peut causer des problèmes, même si la culture possède des caractères de tolérance à l’herbicide. Par exemple, dans le maïs tolérant le glyphosate, les épis en formation peuvent être affectés par une application de l’herbicide à partir du stade 9 feuilles.