Légionnaire uniponctuée : surveillance des champs plus à risque. Ver-gris noir : évaluation des dommages pour les champs de maïs à risque. Mouche de Hesse : un ravageur qui peut passer inaperçu. Tipule des prairies : quelques nouveaux cas, mais bientôt terminé. Ravageurs du canola : début de saison assez tranquille. Fusariose : hausse du risque d’infection dans les prochains jours. Mauvaises levées de maïs et soya : causes et resemis. Observation du virus de la mosaïque striée du blé.

LÉGIONNAIRE UNIPONCTUÉE : SURVEILLEZ LES CULTURES DE MAÏS, DE CÉRÉALES ET LES PRAIRIES DE GRAMINÉES PLUS À RISQUE

Depuis quelques semaines, le RAP Grandes cultures surveille les populations de papillons de légionnaire uniponctuée dans les différentes régions de la province. Les larves de la légionnaire uniponctuée peuvent s’attaquer à plusieurs cultures dont le maïs, les céréales et les prairies de graminées. Jusqu’à maintenant, les populations de papillons sont faibles, avec des captures plus abondantes en Abitibi-Témiscamingue, en Montérégie-Ouest et en Montérégie-Est. Toutefois, les quantités de papillons capturés dans les pièges ne sont pas forcément signe d’une forte infestation de larves. À l’inverse, il est possible de voir des champs atteints dans des secteurs où les captures sont faibles. Dans plusieurs comtés de l’Ontario, la présence de larves de légionnaire uniponctuée a récemment été rapportée dans plusieurs champs de blé d’automne (voir la publication en anglais). Dans le secteur de Salaberry-de-Valleyfield, en Montérégie-Ouest, de jeunes larves d’environ 1 cm de long ont également été rapportées dans le maïs sucré (Yves Auger, MAPAQ, comm. pers.).

La légionnaire uniponctuée produit rarement des dommages dans les cultures. En cas de fortes infestations, la défoliation des plants peut être importante. Il est suggéré de surveiller et de dépister régulièrement les larves dans les champs plus à risque, tels que :

- Les champs de céréales de printemps et de maïs semés tardivement et mal désherbés;

- Les champs de céréales et de graminées vivaces avec des peuplements denses.

Méthode de dépistage

Le dépistage consiste à évaluer le nombre, la taille et la santé des larves, ainsi que l’importance des dommages causés à la culture. Idéalement, le dépistage doit être réalisé tôt en matinée ou en fin de journée, particulièrement lorsque les journées sont chaudes et ensoleillées, car les larves se cachent dans le sol. Les larves peuvent être éventuellement visibles sur les plants lors de journées où le temps est couvert et nuageux. Pour bien couvrir toute la superficie du champ, parcourez en « W » les champs de céréales, les prairies ou les pâturages. Dix stations sont dépistées dans chaque champ et à chacune des stations, le dépistage des larves se fait à l’intérieur d’un quadrat d’environ 30 cm x 30 cm. Les larves s’alimentent d’abord à la base des plants de céréales et de graminées. C’est à cet endroit qu’il faut chercher les premiers indices de leur présence. La présence d’excréments est aussi un bon indice. Lorsqu’un champ de céréales est infesté, les larves s’attaquent à la feuille étendard et peuvent couper les épis. Les plus grosses larves peuvent occasionnellement couper les tiges en bas des épis.

Des larves de différentes tailles et couleurs peuvent être observées. Les larves sont reconnaissables par les bandes longitudinales sur l’ensemble du corps.

Lutte contre la légionnaire uniponctuée

La légionnaire uniponctuée est bien contrôlée par plusieurs ennemis naturels. Il est possible que certaines larves soient immobiles. Cela signifie qu’elles peuvent être parasitées. Dans ce cas, elles peuvent présenter des taches blanches en arrière de leur tête (œufs de mouche tachanides) ou des cocons cotonneux peuvent se former autour des larves (microguêpes). Les larves peuvent être aussi contaminées par des champignons ou des virus (coloration brune ou noire).

Comme la légionnaire uniponctuée est généralement bien contrôlée par ses ennemis naturels, il est donc rare d’avoir recours à des pesticides pour contrôler cet insecte. Lorsque les larves mesurent plus de 2,5 cm de longueur, le recours à un insecticide n’est plus utile ni efficace car les larves cesseront bientôt de se nourrir.

| Culture | Seuils |

| Céréales | 54 à 64 larves par mètre carré 2 à 3 % des épis coupés, si les larves sont toujours présentes et actives |

| Maïs | 1 larve par 4 plants de maïs |

| Prairies | 54 à 64 larves par mètre carré |

VER-GRIS NOIR : TOUJOURS IMPORTANT D'ÉVALUER LA PRÉSENCE DE DOMMAGES DANS LES CHAMPS DE MAÏS À RISQUE

Julien Saguez1, Véronique Samson2, et Marie-Edith Cuerrier2

1. Chercheur (CÉROM); 2. Agronome (MAPAQ)

Les larves de vers-gris noir sont actives dans certains champs de maïs. Des cas de dommages ont été rapportés au RAP Grandes cultures en Montérégie-Ouest le 31 mai dernier. Les larves de stade 4 et plus sont les plus dommageables, car elles peuvent couper les plants de maïs à leur base jusqu’aux stades 5-6 feuilles de la culture.

Les champs de maïs sont actuellement à des stades de développement variables selon les régions au Québec, mais les conditions météorologiques actuelles favorisent une croissance rapide des plants. Ceux qui n’ont pas atteint le stade 6 feuilles et qui présentent des facteurs de risque doivent donc faire l’objet d’une évaluation des dommages par les larves de ver-gris noir. Portez une attention plus particulière aux champs présentant les facteurs suivants :

- Les champs semés tardivement;

- Les champs de maïs n’ayant pas atteint le stade 6 feuilles, où il y avait une forte pression de mauvaises herbes et qui viennent tout juste d’être désherbés;

- Les champs ayant une forte population d’annuelles d’automne, 2 à 3 semaines avant le semis;

- Les champs semés sur un retour de seigle d’automne;

- Les champs semés sur un précédent cultural de soya;

- Les champs en semis direct, surtout sur un retour de prairie ou de soya;

- Les champs qui ont un historique d’infestations par le ver-gris noir.

Les larves sont rarement visibles dans la journée, surtout les journées où les températures sont élevées. Le meilleur moyen pour les observer est de faire l’évaluation en début ou en fin de journée. Il est aussi possible de creuser assez profondément dans le sol pour observer les larves qui y sont enfouies.

Dans le cas où des manques de population significatifs sont observés, consultez la section sur la mauvaise levée dans le maïs et le soya (plus loin dans cet avertissement). Pour en savoir davantage sur ce ravageur et pour connaitre les stratégies d’intervention à mettre en place, consultez la fiche technique Ver-gris noir.

CAUSER DES DOMMAGES AU BLÉ

1. Agronome (MAPAQ) 2. Chercheur (CÉROM)

Cette semaine, la présence de mouche de Hesse, en quantité importante (33 % de plants affectés), a été observée dans un champ de blé de printemps situé dans la région des Laurentides. Au Québec, la mouche de Hesse est un ravageur du blé d’automne et de printemps qui peut, occasionnellement, causer des dommages importants. Les dommages occasionnés par cet insecte peuvent être observés à différents stades, mais particulièrement aux stades « fin tallage » et « montaison ». Les symptômes typiques se traduisent par des plants de couleur vert bleuté, des feuilles plus épaisses, l’absence de montaison (photo 1) ou un peuplement clairsemé.

Actions à poser :

1. Dépistage. Le dépistage devrait être effectué avant le stade « montaison ». Portez une attention particulière aux sections de champs ayant de faibles peuplements de blé, en observant les plants mourants, présentant un retard de croissance ou encore un feuillage vert foncé. Pour confirmer qu’il s’agit bien de dommages causés par la mouche de Hesse, soulevez délicatement les plants de blé à l’aide d’une pelle et séparez les gaines foliaires des tiges afin de trouver les larves (blanches) ou les pupes (qui ressemblent à des graines de lin) à la base des plants (photo 2). Pour déterminer le pourcentage de plants infestés et endommagés dans un champ, observez 100 plants répartis en 10 stations représentatives du champ. À chaque station, observez 10 plants consécutifs sur un rang. Pour chaque plant, notez le nombre de larves et de pupes ainsi que la présence ou non de symptômes. Ne pas confondre avec les dégâts qui peuvent être causés par d’autres ravageurs des céréales, tels que Chaetocnema hortensis.

Au Québec, aucun seuil économique d’intervention n’a encore été validé. Selon certaines références américaines, des niveaux d’infestation de plus de 10-20 % de tiges affectées entraîneraient des pertes de rendement importantes. Lorsqu’une infestation sévère est constatée, il est trop tard pour intervenir, car les dommages ont été faits et aucun traitement ne réduira les pertes de rendement.

2. Mise en place de mesures préventives et de bonnes pratiques. Pour prévenir ou limiter les dommages causés par la mouche de Hesse, des mesures peuvent être mises en place, telles que la rotation des cultures, la destruction des volontaires de blé à l’automne, l’enfouissement des chaumes infestés par un travail du sol, une fertilisation adéquate rendant la culture plus tolérante aux infestations potentielles, etc.

Pour plus de détails et de photos, consultez la fiche technique Mouche de Hesse. Soyez très attentif lors du dépistage, car les symptômes causés par ce ravageur sont difficiles à déceler, surtout pour un œil moins habitué.

1. Chercheur (CÉROM), 2. Agronome (MAPAQ)

Cette semaine, le RAP Grandes cultures a reçu deux nouveaux signalements de présence et/ou de dommages de tipule des prairies en Estrie. Depuis la fin du mois de mai, onze cas ont été répertoriés dans des prairies de graminées, des céréales d’automne et de printemps et dans du maïs principalement dans trois régions du Québec, soit en Chaudière-Appalaches, en Estrie et au Bas-Saint-Laurent. Les larves se reconnaissent par leur corps gris-brun dépourvu de pattes. Toutefois, elles peuvent être confondues avec des larves de ver-gris (cette fiche technique explique comment les distinguer).

D’autres dommages pourraient être observés, mais heureusement, l’activité du ravageur tire à sa fin. Lorsque les larves de tipule atteignent entre 4 et 5 cm de long, généralement vers la mi-juin, elles cessent de s’alimenter et entrent alors dans une période de diapause estivale avant de se transformer en pupes et d’émerger sous forme adulte vers la fin août. Si les dommages sont importants et qu’un resemis est envisagé, la taille des larves doit être évaluée afin de semer lorsque leur activité est terminée. Cette évaluation aidera à limiter le plus possible les dommages aux nouvelles pousses. Un travail de sol superficiel avant de ressemer peut aider à diminuer les populations en exposant les larves à la prédation et/ou en favorisant leur dessèchement. Rappelons qu'aucun insecticide n’est homologué contre la tipule des prairies.

Afin de répertorier la présence de la tipule des prairies et des dommages aux grandes cultures dans toutes les régions du Québec, le RAP Grandes cultures invite toutes les entreprises agricoles et leurs conseillers à signaler la présence de l’insecte ou de dommages à leur responsable régional RAP Grandes cultures du MAPAQ ainsi qu’à envoyer une fiche de signalement remplie à rapcerom@cerom.qc.ca.

Pour obtenir plus d’information sur le ravageur, les facteurs de risque et les stratégies d’intervention, consultez l’avertissement N° 4 du 24 mai 2024 et la fiche technique sur la Tipule des prairies.

Sébastien Boquel1, Véronique Samson2 et Marie-Edith Cuerrier2

1. Chercheur (CÉROM); 2. Agronome (MAPAQ)

Altises

Les pourcentages de défoliation par les altises dans le canola des sites suivis par le RAP Grandes cultures sont faibles cette semaine (maximum de 11 %). Les conditions favorables à la croissance rapide du canola permettent de limiter la période à risque de la culture, qui s’étale jusqu’au stade 5 feuilles, après quoi les plants sont moins sensibles aux dommages de l’insecte. Toutefois, un champ de canola situé dans la région du Bas-Saint-Laurent (non suivi par le RAP) avec une défoliation dépassant les 20 % nous a été rapporté. Pour rappel, le seuil d’alerte de défoliation par les altises est de 25 %. Les altises sont très actives par temps ensoleillé, peu venteux et relativement sec, et lorsque les températures moyennes quotidiennes dépassent 16 °C, sans être trop élevées. Si des dommages sont observés au premier dépistage, un suivi deux jours plus tard sera nécessaire afin de noter de près l’évolution. Un traitement peut être indiqué seulement si le pourcentage moyen de défoliation atteint 25 % et que les altises sont présentes et s'alimentent activement sur la culture.

Pour obtenir plus de détails sur le dépistage, dont les illustrations du pourcentage de surface foliaire affectée et les stratégies d’intervention contre les altises, consultez la fiche technique Altises du navet et altise des crucifères.

Cécidomyie du chou-fleur

Les premières captures de cécidomyie du chou-fleur (CCF) dans les champs dépistés par le RAP Grandes cultures ont débuté au cours des derniers jours, mais elles demeurent très faibles (0 à 1 CCF/piège/jour; moyenne de 0,2). Toutefois, les données demeurent préliminaires, car les suivis ont débuté dans seulement 6 des 30 champs suivis par le RAP. Les prochaines semaines refléteront davantage la situation pour toutes les régions productrices de canola.

La meilleure façon d’évaluer le risque pour un champ donné est de dépister l’insecte à l’aide de pièges à phéromones. Pour limiter les coûts associés au dépistage, il est possible de limiter le piégeage à la période où le canola est le plus à risque, c’est-à-dire du stade 3 à 4 feuilles (stades BBCH 13-14) jusqu’à la fin de l’élongation de la tige principale (stade BBCH 59). Il peut y avoir jusqu’à 4 pics de captures d’adultes par année, et les dommages peuvent être observés de 5 à 10 jours après ces pics. Les stades « fin rosette » et « élongation » du canola sont les plus sensibles aux dommages causés par les larves de cécidomyie.

Pour en savoir davantage sur l’installation des pièges à phéromones, l’identification et les stratégies à adopter pour surveiller ce ravageur, consultez la fiche technique La cécidomyie du chou-fleur.

Pour tout savoir sur les différents ravageurs du canola, consulter le Guide des ravageurs et des ennemis naturels du canola au Québec.

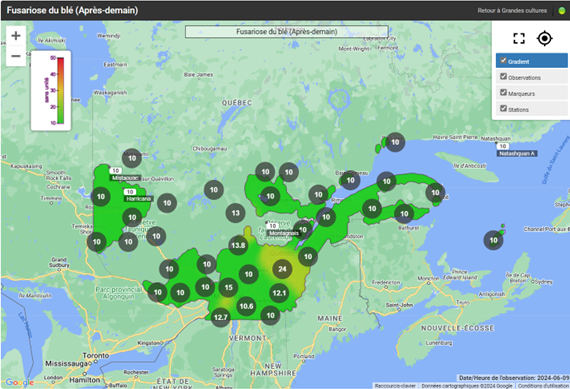

LES RISQUES D'INFECTION DE LA FUSARIOSE POURRAIENT AUGMENTER DANS LES PROCHAINS JOURS

1. Agronome (MAPAQ); 2. Chercheuse (CÉROM)

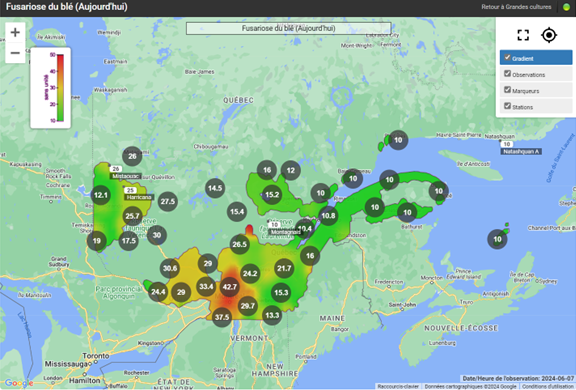

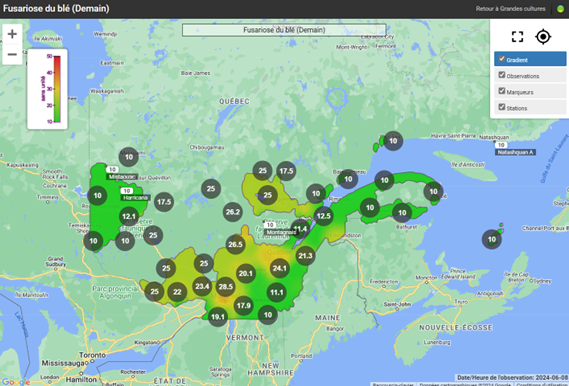

Les risques d’infection de la fusariose de l’épi ont été faibles dans la dernière semaine. Cependant, la pluie prévue dans les prochains jours pourrait faire augmenter le risque pour certaines régions.

L’infection par Fusarium graminearum est fortement associée aux variables météorologiques suivantes : les précipitations, l’humidité et la température de l’air. Pour qu’il y ait une infection par le champignon, le blé doit être au stade « floraison ». Lorsque les conditions sont propices, les anthères sont la porte d’entrée du pathogène dans l’épi. Si la floraison est terminée, le risque d’infection est à peu près nul.

Les cartes interactives du site Agrométéo Québec présentent les niveaux de risque d’infection (voir les cartes ci-dessous en date du 7 juin). Selon les conditions qui prévalent, les niveaux peuvent varier de « bas » (0 à 25) à « moyen » (25 à 35) et finalement à « élevé » (35 à 50), représentés respectivement par les codes de couleur vert, orange et rouge Il est important de consulter ces cartes à tous les jours lorsque le blé s’approche du stade « floraison ».

Selon certaines études, les conditions météorologiques expliquent pour près de 50 % le développement de la maladie, laquelle se traduit par le contenu des grains en vomitoxines, dont le désoxynivalénol (aussi appelé DON; abréviation pour décrire la toxine produite par le champignon). Mis à part les conditions météorologiques, les autres facteurs qui ont un effet sur la gravité de la maladie sont :

- Le cultivar : Ce facteur explique environ 25 % de la variabilité du contenu en DON. Les champs semés avec des cultivars sensibles sont plus à risque de subir des dommages à la suite d'une infection. Pour connaître les cotes de risque des différents cultivars, consultez le guide du RGCQ.

- Le précédent cultural : Ce facteur explique environ 20 % de la variabilité du contenu en DON. Les précédents culturaux de maïs ou de céréales augmentent le risque; la culture d’une espèce autre qu’une graminée réduit le risque (ex. : soya). Le maïs laisse au sol une imortante masse de résidus qui constitue une source d’inoculum; les céréales à paille laissent moins de résidus.

- D’autres facteurs expliquent environ 5 % de la variabilité du contenu en DON, tels que la présence de cultures intercalaires, l’historique d’infection, l’environnement général et l’humidité du sol. Des conditions très sèches réduisent le risque. Le modèle prend en compte les précipitations et l’humidité relative de l’air, mais la nature et les conditions du sol peuvent également contribuer au développement des spores infectieuses (cuvettes, mauvais égouttement, etc.).

En cas de risque « moyen », ces facteurs de risque peuvent permettre de mieux évaluer le niveau de risque. Pour en savoir davantage, consultez l’avertissement N° 9 du 23 juin 2020.

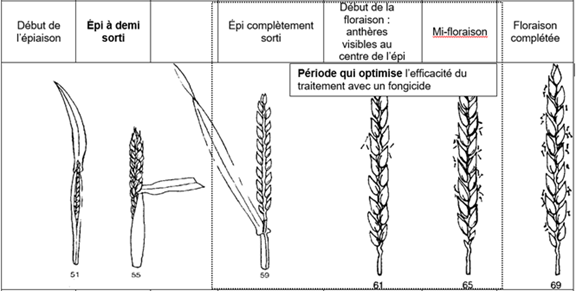

Si une intervention avec un fongicide est justifiée, le traitement doit être réalisé avant la mi-floraison du blé pour être efficace. Plus de 70 % des épis doivent se situer entre le stade début floraison (début de la sortie des anthères) et le stade mi-floraison (50 % des anthères sont sorties; voir le schéma ci-dessous). L’application du fongicide doit donc être faite en minimisant la proportion des épis dont la floraison est complétée. La fenêtre d’intervention avec un fongicide est très courte, d’où l’importance de suivre de près les conditions météorologiques et le stade de développement du blé afin d’intervenir, s’il y a lieu, au moment et dans des conditions qui favoriseront l’efficacité du traitement.

MAUVAISE LEVÉE DU MAÏS ET DU SOYA : IDENTIFICATION DES CAUSES ET DÉCISIONS DE RESSEMIS

Révision du 7 juin 2024 : Marie-Édith Cuerrier1, Brigitte Duval1, Julien Saguez2 et Véronique Samson1

1. Agronome (MAPAQ), 2. Chercheur (CÉROM)

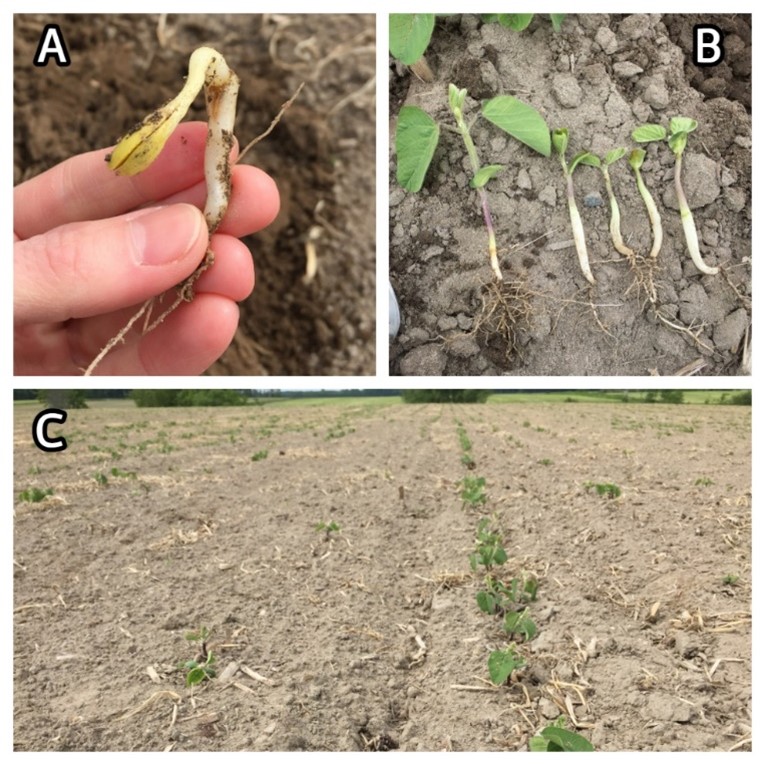

Des problèmes de levée sont actuellement observés dans certains champs de soya et de maïs. Une visite au champ dans les 10 à 15 jours suivant le semis devrait être planifiée afin d’évaluer la levée. Il est encore temps de diagnostiquer les causes. Ne tardez pas, car plus le stade de la culture progresse, plus il est difficile de poser un diagnostic. Une évaluation précise des causes et de l’étendue des problèmes de levée permettront de déterminer si des mesures correctives doivent être prises rapidement (ex. : ressemis, intervention contre certains insectes, décroutage du sol, etc.) ou si des ajustements sont à prévoir pour la prochaine saison de culture.

Actions à poser :

1. Déterminer la distribution du problème à l’échelle du champ. Des manques à la levée ou des retards de croissance qui se situent surtout sur certains rangs peuvent indiquer que la cause est non parasitaire, comme un problème lié à l’équipement de semis. Des plants affectés par zone ou distribués aléatoirement, peuvent indiquer que la cause est parasitaire.

2. Examiner les plants problématiques et déterminer la cause des dommages. Déterrez des plants problématiques (non émergés, rabougris, flétris, coupés, dont la croissance est retardée ou la coloration est anormale, etc.) en les soulevant délicatement avec une pelle. Examinez les parties souterraines (semence, racines, tige) et le sol autour du plant. Ceci permettra de voir s’il y a présence de pourriture ou de dommages liés aux insectes (vers fil-de-fer, mouche des semis, vers blancs, vers-gris, etc.). Il faut aussi s’assurer que la profondeur de semis est optimale (ex., des plants semés trop profondément ou trop près de la surface). Il est également utile de comparer des plants problématiques à des plants sains.

Les causes de mauvaise levée dans un champ sont souvent multiples. Cette année, par exemple, des problèmes ont été constatés surtout en terre lourde en lien avec le temps chaud et sec pendant la période des semis. D’autres causes peuvent s’ajouter, telles que certaines conditions météorologiques (gel, abrasion par le sable, etc.), des dommages d’herbicides, de la compaction, un semis trop profond, etc. La figure 1 présente quelques exemples pour le maïs. La figure 2 présente des plantules de soya avec une émergence retardée due à un semis trop profond.

Dans la majorité des cas, la situation n’est pas alarmante et il n’y a pas lieu de procéder à un resemis. Pour juger de la situation, une évaluation de la population doit aussi être réalisée. Certaines précautions devront être prises au moment du désherbage des cultures. Dans le cas du désherbage chimique, attendre que l’ensemble de la culture ait atteint le stade minimal recommandé à l’étiquette avant de pouvoir utiliser un produit donné. Dans le cas d’une intervention mécanique, la culture devra avoir atteint le stade jugé sécuritaire pour le passage de l’équipement retenu. Pour les recommandations du moment concernant le désherbage mécanique, consultez les Bulletins de désherbage mécanique en grandes cultures.

Pour plus d’information

- Webinaires en grandes cultures du MAPAQ du 15 mars 2024 Stratégies pour mieux connaître ses champs et se préparer dès maintenant à la saison 2025;

- Billet de blogue Faible densité de peuplement et levée inégale : les impacts sur le maïs et le soya;

- Webinaire du 19 mai 2021 Maïs et soya : évaluation de la levée et diagnostic des causes de mauvaise levée;

- Document illustré Ravageurs, maladies et autres problèmes liés à la culture du maïs en début de saison : outil d’aide au diagnostic.

VIRUS DE LA MOSAÏQUE STRIÉE DU BLÉ : CAS OBSERVÉS DANS LE BLÉ D'AUTOMNE

Tanya Copley1, Sébastien Boquel1 et Yvan Faucher2

1. Chercheur (CÉROM), 2. Agronome (MAPAQ)

La présence du virus de la mosaïque striée du blé a été récemment confirmée par le Laboratoire d’expertise et diagnostic en phytoprotection du MAPAQ (premier cas confirmé par le laboratoire) dans un champ de blé d’automne situé en Montérégie-Ouest. Quelques autres cas sont soupçonnés. Le virus se présente sous la forme de petites stries parallèles aux veines des feuilles, pouvant éventuellement les recouvrir entièrement et les faire mourir hâtivement. Les premiers symptômes apparaissent en foyer, souvent en bordure du champ. Les plantes infectées avant la montaison peuvent être rabougries, naines et produire des grains plus petits, occasionnant parfois des pertes de rendement significatives. Une infection avant le tallage est plus dommageable. Aucun traitement n’existe pour le contrôle de ce virus. Cependant, la résistance génétique des variétés peut s’avérer efficace.

Le virus de la mosaïque striée du blé se transmet principalement par l’acarien microscopique, Aceria tosichella, mais peut aussi être transmis par des dommages mécaniques. Les acariens nécessitent des tissus vivants pour survivre, surtout du blé, quelques espèces céréalières et du maïs. Une période de deux semaines sans plante hôte peut donc aider à réduire les populations. Les acariens sont portés par les vents d’un champ à l’autre et survivent sur des plantes hôtes pérennes ou des céréales d’automne. Des rafales de vent peuvent porter les acariens sur quelques kilomètres, mais généralement leur dissémination se fait sur de petites distances de moins d’un kilomètre. Aucun traitement n’existe pour traiter ces acariens, vecteur du virus.

Il ne faut pas confondre le virus de la mosaïque striée du blé avec la rouille jaune, qui crée également des stries jaunes sur les feuilles. La rouille jaune se distingue du virus de la mosaïque par la présence de pustules (petits cercles ou ovales jaunes dans les stries) contenant des spores. Les pustules apparaissent quelques jours avant les premiers symptômes de stries. Pour causer l’infection, la rouille jaune nécessite des conditions fraîches et humides (températures < 20°C), tandis que le virus de la mosaïque striée a besoin de conditions plus chaudes (températures > 24°C). Des périodes de sécheresse peuvent aider à réduire les populations d’acariens et à diminuer l’incidence de la rouille jaune et du virus, mais sans en arrêter la progression complètement.

Bien qu’aucun traitement n’existe pour le contrôle de ce virus, quelques pratiques agricoles peuvent aider à réduire sa présence :

- Changer de cultivar si des pertes de rendement significatives ont été observées. Les cotes de résistance ne sont que rarement connues pour les cultivars disponibles;

- Bien contrôler les plantes hôtes volontaires, surtout les repousses de blé, au moins deux semaines avant de semer un champ avec du blé;

- Éviter de semer des céréales, particulièrement le blé, proche de champs de maïs ou de blé immature (vert), créant un pont vert et favorisant ainsi la propagation des acariens et la transmission du virus. Dans le cas du blé d’automne, plus il est semé tôt, plus les acariens peuvent se propager avant l’hiver. Éviter de semer le blé trop tôt, tout en respectant les dates de semis recommandées pour votre région.

- Ne pas semer un champ fortement atteint avec une culture hôte (céréale ou maïs) lors de la prochaine saison.