Météo : chaleur et sécheresse. Stades de développement les plus avancés : fruit vert pour la framboise d'été, début floraison pour la framboise d'automne. Les traitements fongicides préventifs se poursuivent. Début de tache septorienne. Symptômes de dépérissement accentués avec la chaleur. Anthonomes en baisse. Hausse de la punaise terne. Tétranyques à surveiller. Rhizophage du framboisier. Savez-vous reconnaître vos alliés contre les pucerons?

MÉTÉO EN BREF

La dernière période a été caractérisée par une hausse des températures au-dessus de la normale, frôlant les 30 °C pendant plusieurs journées consécutives et par une absence de précipitations. Des signes de sécheresse commencent à se faire voir dans les framboisières non irriguées. Par chance, de bonnes quantités de pluie sont prévues pour la fin de la semaine. Des dommages sont constatés cette semaine à la suite des vents forts du 27 mai. On rapporte des bris sur les feuilles et les jeunes tiges dans les régions de Chaudière-Appalaches, Montérégie et Estrie et des plastiques d'abris parapluie arrachés en Montérégie. Dans certaines régions plus au nord, les températures ont frôlé le 0 °C dans la nuit du 29 au 30 mai, mais aucun dommage n'a été rapporté. Les mauvaises herbes poussent également rapidement. De la tonte et du désherbage manuel sur le rang sont prévus pour les sites sans herbicides ou dont l'efficacité des traitements a été incomplète. La saison 2024 poursuit son avance, avec un écart entre 70 et 130 degrés-jours par rapport à la moyenne historique. Le détail de la météo de la dernière semaine se trouve dans le sommaire agrométéorologique du 29 mai au 4 juin 2024.

STADES DE DÉVELOPPEMENT

MALADIES

Pour le moment, peu de maladies sont observées, mais les traitements préventifs contre la moisissure grise, la rouille jaune, l'anthracnose et la brûlure des dards se poursuivent selon l'historique des champs, et ce, pour les variétés d'été et d'automne en champ et en hors-sol. Les conditions météo actuelles et les précipitations à venir sont favorables à la dispersion et à la germination de ces champignons. Il est donc important de travailler en prévention pour protéger les plants. Un début de symptômes de brûlure des dards sur feuilles a été observé en Estrie sur la variété Nova. De la tache septorienne a également été dépistée en Estrie et dans les Laurentides, notamment dans la variété Nova et Killarney.

Avec la chaleur et le début de la mise à fruit, les symptômes de flétrissement causés par le pourridié des racines sont de plus en plus observables en champ. La tumeur du collet est aussi en augmentation dans les Laurentides. Les stratégies d'intervention possibles à ce stade sont limitées, mais comme cette maladie entrave la circulation de la sève, il faut veiller à bien irriguer la framboisière, surtout en période de transpiration intense (ex. : canicule), afin de réduire le phénomène de dessèchement des tiges fructifères.

RAVAGEURS

Les anthonomes sont en baisse cette semaine. Les conseillers rapportent une bonne efficacité des traitements effectués dans les dernières semaines. Les adultes et les larves de punaise terne sont en hausse dans presque toutes les régions cette semaine, mais aucun traitement n'est prévu pour le moment. Des bytures adultes, avec ou sans dommages aux boutons floraux, sont rapportés dans la Capitale-Nationale, en Chaudière-Appalaches et en Mauricie. Toutefois, aucune intervention spécifique n'est prévue, puisque ce ravageur est généralement contrôlé par les interventions visant l'anthonome.

Les chenilles sont encore présentes dans plusieurs régions, principalement des tordeuses qui s'enroulent dans les jeunes pousses au bout des tiges. Pour les cas problématiques, le contrôle a été fait ou sera fait en même temps que l'anthonome.

La présence de tétranyques est encore variable selon les sites, de faible à élevée. Leur progression sera à surveiller avec la chaleur des derniers jours. La présence d'acariens prédateurs est variable elle aussi, mais elle est généralement faible. Les collaborateurs nous rapportent une faible présence de cicadelles, de pucerons et de thrips, de même que la présence de prédateurs naturels, tels que la punaise Orius et les coccinelles.

Les chenilles sont encore présentes dans plusieurs régions, principalement des tordeuses qui s'enroulent dans les jeunes pousses au bout des tiges. Pour les cas problématiques, le contrôle a été fait ou sera fait en même temps que l'anthonome.

La présence de tétranyques est encore variable selon les sites, de faible à élevée. Leur progression sera à surveiller avec la chaleur des derniers jours. La présence d'acariens prédateurs est variable elle aussi, mais elle est généralement faible. Les collaborateurs nous rapportent une faible présence de cicadelles, de pucerons et de thrips, de même que la présence de prédateurs naturels, tels que la punaise Orius et les coccinelles.

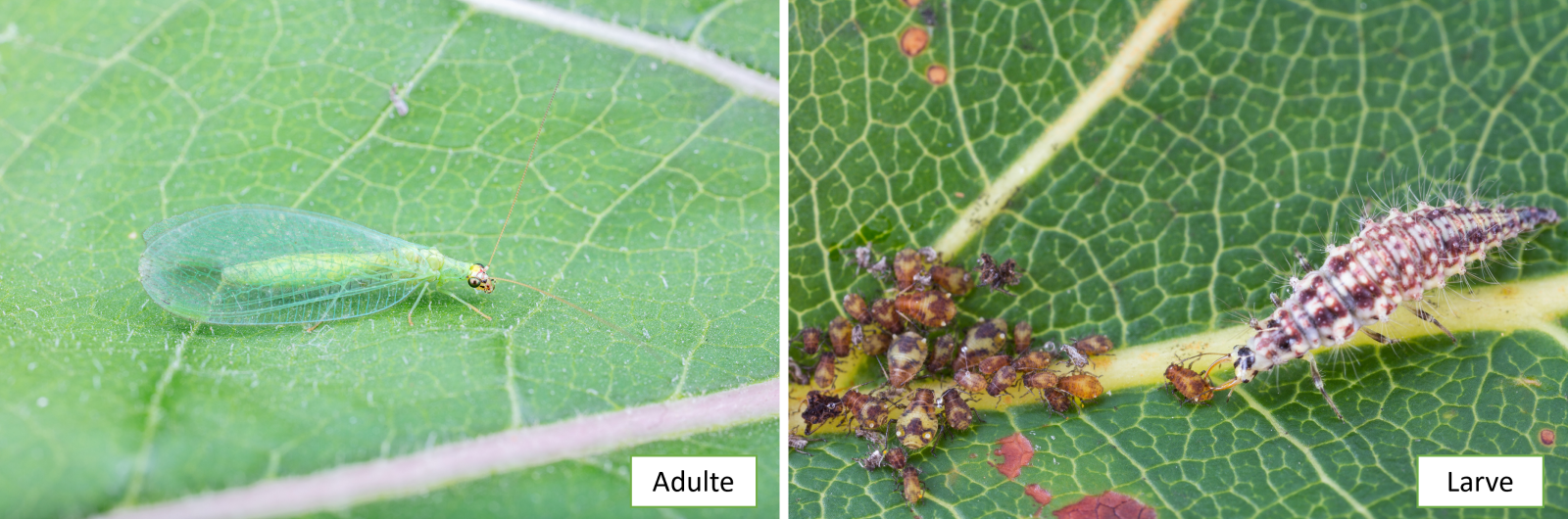

Il y a une première mention de rhizophage au Bas-Saint-Laurent. On rappelle que ce ravageur cause un flétrissement et un dessèchement des tiges au champ. Pour valider sa présence, il faut déterrer le collet des tiges desséchées à la recherche de galeries ou d’excréments ressemblant à de la sciure. Pour plus d'information sur ce ravageur, consultez la fiche technique Rhizophage du framboisier.

Différents dommages du rhizophage du framboisier

Photos : LEDP (MAPAQ)

Savez-vous qui vous aide naturellement dans la lutte aux pucerons? Voici quelques alliés que vous pouvez tenter de repérer dans votre framboisière. Vous pouvez notamment les favoriser en choisissant des produits phytosanitaires ayant une cote de toxicité faible sur ces auxiliaires. Pour connaître ces cotes, consultez l'affiche Production fruitière intégrée Framboise - Édition 2024-2025.

Coccinelles

Il existe plusieurs espèces de coccinelles au Québec et elles sont très variées en termes de taille, couleur (jaune à rouge) et nombre de points. La plupart sont indigènes, mais quelques-unes sont exotiques, dont la coccinelle asiatique. Les larves ont l'allure de petits crocodiles. Les adultes et les larves sont des prédateurs de pucerons, d'acariens et autres ravageurs à corps mous. Une coccinelle pourrait consommer jusqu'à 100 pucerons par jour.

Il existe plusieurs espèces de coccinelles au Québec et elles sont très variées en termes de taille, couleur (jaune à rouge) et nombre de points. La plupart sont indigènes, mais quelques-unes sont exotiques, dont la coccinelle asiatique. Les larves ont l'allure de petits crocodiles. Les adultes et les larves sont des prédateurs de pucerons, d'acariens et autres ravageurs à corps mous. Une coccinelle pourrait consommer jusqu'à 100 pucerons par jour.

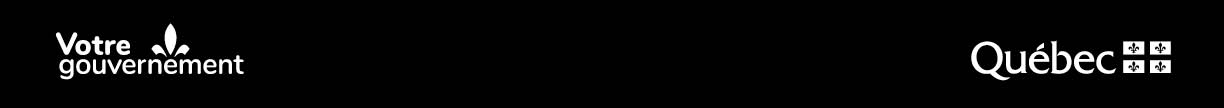

Chrysope verte

La chrysope verte est un prédateur généraliste commun en Amérique du Nord. L'adulte se nourrit principalement de nectar de fleurs et de miellat de pucerons, mais les larves sont de redoutables prédateurs de pucerons et autres petits insectes à corps mous, comme les cicadelles. Une larve peut consommer jusqu'à 600 pucerons au cours de son développement.

Guêpes parasitoïdes

Les guêpes parasitoïdes s'attaquant aux pucerons sont majoritairement de la famille des Braconidae et elles sont généralement noires et de très petite taille. Elles pondent leurs oeufs à l'intérieur des pucerons. En se développant, la larve se nourrit de son hôte, causant ainsi sa mort. Il est rare d'apercevoir ces petites guêpes en action, mais on observe plus facilement les momies de puceron laissées après que la larve ait complété son cycle. Les pucerons sont alors immobiles, d'une couleur dorée et ont un petit trou rond sur leur abdomen (trou de sortie de la guêpe).

Cécidomyie prédatrice (Aphidoletes aphidimyza)

La cécidomyie prédatrice adulte ressemble à un moustique et est difficile à observer. C'est la larve, un petit asticot orangé sans pattes, qui est prédatrice de pucerons. Les larves sont présentes dès le début de juin et il y a généralement deux générations par année. Une larve peut consommer jusqu'à 60 pucerons dans sa vie.

Syrphe

Le syrphe adulte est une mouche ressemblant beaucoup à une abeille ou une guêpe, mais elle ne pique pas. L'adulte est un pollinisateur se nourrissant de pollen et de nectar, alors que la larve est un prédateur de pucerons et autres insectes à corps mou. La larve ressemble à un asticot, mais est de bonne taille. Certaines espèces pourraient consommer de 400 à 900 pucerons pendant leur développement d'environ 3 à 4 semaines.

Pour en savoir plus :

- Guide de terrain sur les ennemis naturels, Université d'État d'Ohio et Pôle d'excellence en lutte intégrée. 2015

- Fiche 97 - Description et efficacité des prédateurs de pucerons, Réseau-pommier, Production fruitière intégrée. 2024.

| Toute intervention envers un ennemi des cultures doit être précédée d’un dépistage et de l’analyse des différentes stratégies d’intervention applicables (prévention et bonnes pratiques, lutte biologique, physique et chimique). Le Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) préconise la gestion intégrée des ennemis des cultures et la réduction des pesticides et de leurs risques. |

Cet avertissement a été rédigé par Stéphanie Patenaude, agr., M. Sc. (MAPAQ) et révisé par Stéphanie Tellier, agr., M. Sc. (MAPAQ). Pour des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du sous-réseau Framboise ou le secrétariat du RAP. Édition : Mathieu Côté, agr. et Cindy Ouellet (MAPAQ). La reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d’en mentionner la source. Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite.